- 指導先

- ものづくりマイスター

東京都立蔵前工業高等学校(全日制課程)

機械・電気・建築・設備工業の4学科を設置し、専門的な知識と技能を身につけるための実践的な授業に取り組む、蔵前工業高等学校。基礎から応用までレベルに応じた学びを実現できる指導体制を整えています。本校が特に力を入れるのが、「資格取得指導」「キャリア教育」「身だしなみ指導」。就職・進学後も、末長く活躍し続けられる人材の輩出を目指しています。

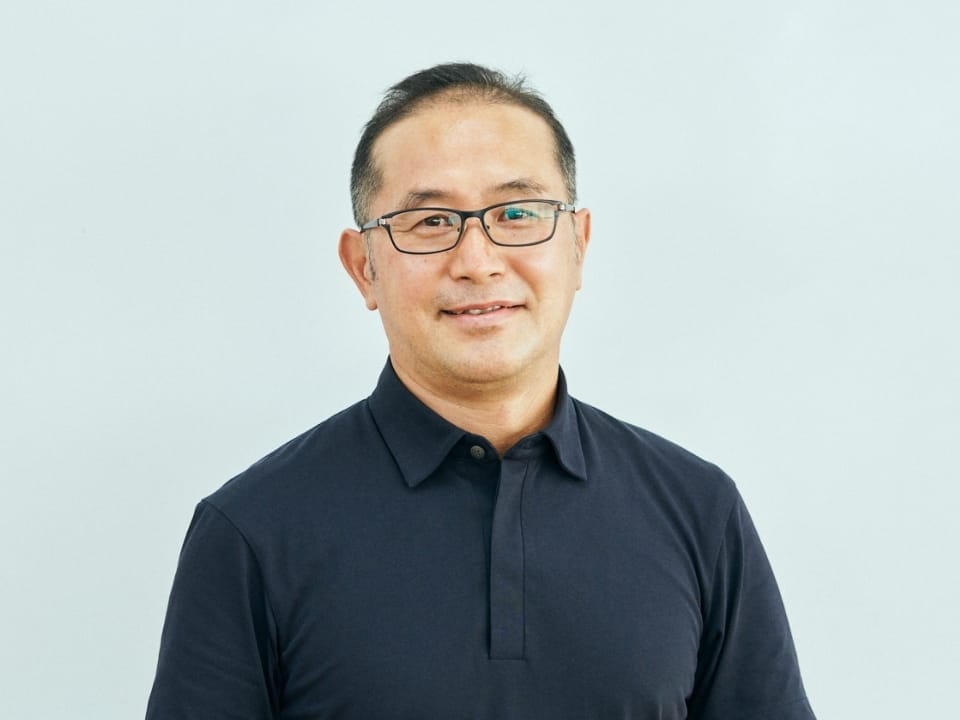

横山 貴茂(よこやま たかしげ)さん

高校を卒業後、電気工事の施工会社で技能を磨き続けてきた、横山マイスター。現在は、長年勤めていた会社から独立し、有名なビルや建築物などさまざまな電気工事を請け負う専門職として活躍しています。また、第24回技能五輪全国大会「電工職種」で金賞を受賞するなど輝かしい成績を収めており、仕事以外の場でも精力的に技能向上に勇猛精進されてきました。さらに、ご自身が培ってきた技能や経験を若い世代へ伝えるべく、ものづくりマイスターとしても活動しています。

ものづくりマイスターの

実技指導を依頼した理由

学んだ「知識」を

使える「技能」に

東京都立蔵前工業高等学校

電気科

渡邊 博之(わたなべ ひろゆき)さん(右)

斎藤 欣也(さいとう きんや)さん(左)

背景

より実践的な技能を

身につけてほしい

蔵前工業高等学校では、電気工事に携わる際に必要な「第一種・第二種電気工事士」の資格を2年生時には取得できるように授業を行っています。その他の資格も同様に、大概の生徒は高校生活の早い段階で電工に関する資格のための勉強を終えてしまいます。しかし、どれだけ資格を保有しても、社会に出てから必要とされる技能を身につけているとは限りません。学校生活を通して得た知識を、実際に自分の手で使いこなせるようになって一人前です。そこで、「活きた技能指導」を取り入れたいと考え、ものづくりマイスターに指導をお願いしました。授業のカリキュラムに指導を組み込むのはハードルが高かったため、まずは部活動の中で電気科の生徒が腕を磨く「情報技術研究部」の活動の一環として、指導をお願いしています。

効果

「なぜ」「どうして」を

理解できるようになった

マイスターにご指導いただいた部活動の生徒たちを見ていると、確実に技能が向上し、「頭」で理解した知識を「技能」として活かせるようになってきたことを感じます。また、特に生徒の「安全面を配慮した作業」への意識が備わりつつあります。これまで、具体的な危険行為に関して学べる機会はありませんでしたが、横山マイスターは実際の現場で起きた事例などを挙げてお話いただくと共に、生徒からの「なぜ、ダメなのか」、「このような危険な行為をすると、どうなるのか」などの問いにもしっかり答えてくださいましたので、生徒たちは、「作業における安全への配慮」について具体的に想像ができるようになりました。こうした正しいルールを守りながら技能を学び、最近では「高校生ものづくりコンテスト」での上位入賞などにも挑戦しています。生徒たちのさらなるステップアップを目標に、今後も、ものづくりマイスターからご指導いただけたらと考えています。

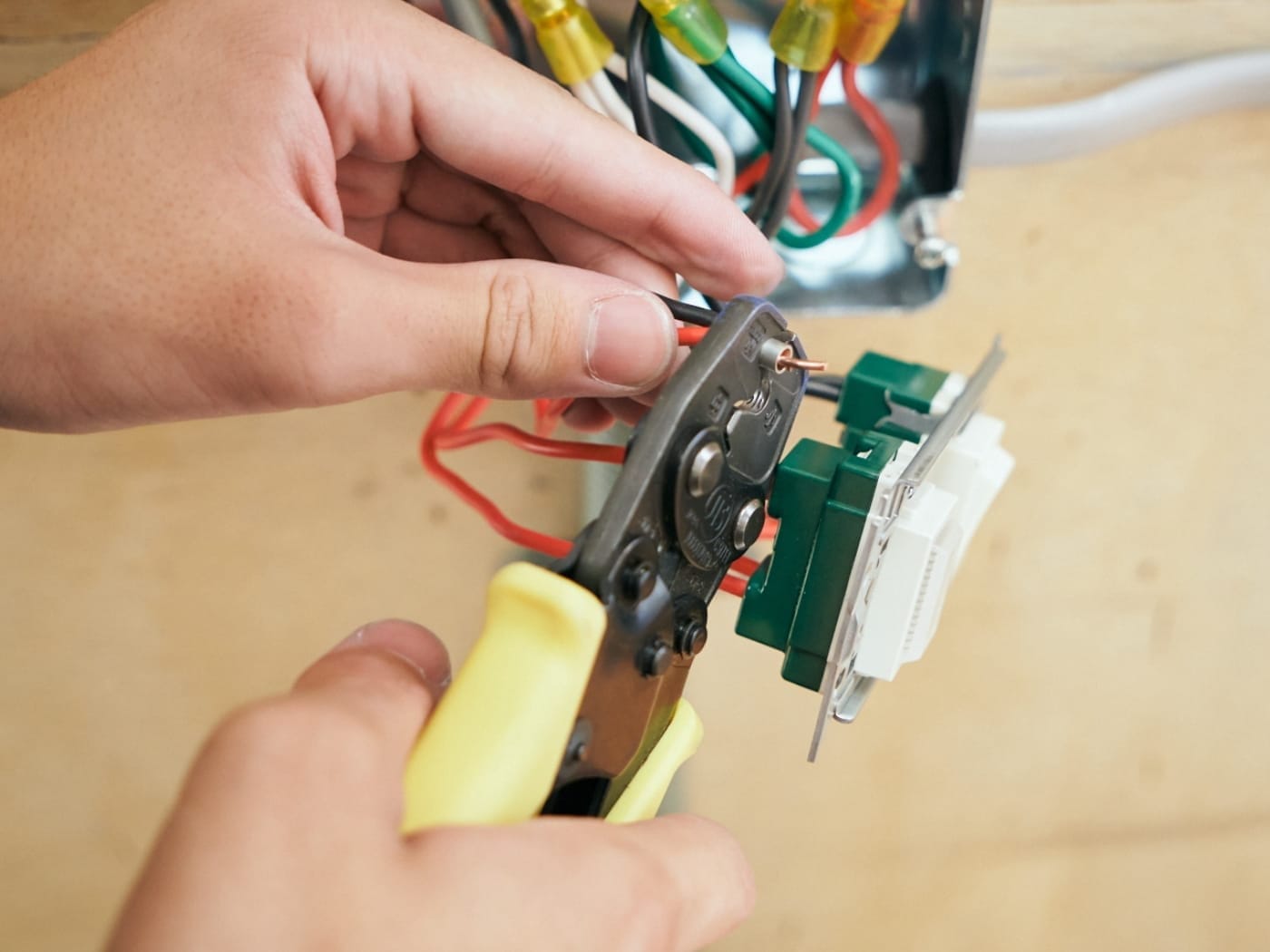

実施したプログラムの内容

電工の基本的な技能の復習から、より実践的なスキルの習得を目指し、指導しました。金属管の採寸から曲げ、墨出し、アウトレットボックスおよび管や器具の取り付け、最終的な接続までの施工について、将来役立つ実践的な実技指導を心がけています。特に限られた時間の中で、効率的な作業を覚えることは、高校生ものづくりコンテストなどにも活きています。

実施プログラム

- 実施内容

- ものづくりコンテストの課題

- 目 的

- 電工の基礎から応用技能の習得

- 受講対象

- 電気科4名(2・3年生)

- 1回目

- 金属管の寸法、金属管の直角の曲げ方

- 2回目

- 金属管のS字曲げ、バリの取り方

- 3回目

- チョークの取り扱い、墨出しの仕方

- 4回目

- アウトレットボックスとPF管の取り付け

- 5回目

- アウトレットボックスと金属管の取り付け

- 6回目

- Fケーブルの取り付けとステップルの

打ち方 - 7回目

- 器具の取り付けとFケーブルの曲げ方

- 8回目

- 金属管とスイッチボックスの取り付け、

サドルの取り付け - 9回目

- 通線と接続の仕方

- 10回目

- 総合演習、板を使った電工講習

Crosstalk Interview

「電気の世界」に

触れて、感じて

考えて、一人前の電工職人へ

Talk member

ものづくりマイスター(電工)

横山 貴茂(よこやま たかしげ)さん

電気科3年

岡村 大樹(おかむら たいき)さん

電気科3年

山本 泰暉(やまもと たいき)さん

電気科3年

小林 一哉(こばやし かずや)さん

電気科2年

桑原 晃史(くわはら あきひと)さん

現場では常に

「考えながら動く」こと

蔵前工業高校で指導するにあたり、横山マイスターはどのような点を意識されていましたか。

横山マイスター蔵前工業高校に限った話ではありませんが、生徒さんに指導する際には、やはりまずは「興味を持ってもらうこと」を大切にしています。普段、授業などで「電工」に関する事柄を学んではいると思いますが、実際に自分の手で部品を加工したり、装置を組み立てることのできる機会は、それほど多くはないと思うのです。だからこそ、まずは一通り電工の基本的な技能を経験していただく機会を設けて、面白さや難しさなど身をもって感じてほしいと思い、指導しています。

生徒の皆さんは、実際にマイスターの指導を受けて、いかがでしたか。

桑原プログラムの中では、金属管を手で曲げて加工する作業があったのですが、自分が曲げたい角度に加工するのが難しくて苦労しました。丁寧に作業しすぎると時間がかかってしまいますし、反対に素早く曲げようとすると曲線が甘くなってしまいます。その塩梅の調整は何度チャレンジしても難しいと感じました。

岡村僕は、実際の施工現場のお話をいろいろとお伺いできたのが、大変学びとなりました。例えば、「金属管だったら1日に何十本も曲げて施工しているんだよ」とか、「何時までに作業を終わらせないといけないから、時間を意識しながら作業するんだよ」など、学校の授業では知ることのできない「職人の世界」のお話が興味深かったです。自分が将来、現場に出たときの想像が広がりました。

横山マイスター施工現場では「考えながら動く」ことが大切なので、次の工程を意識しながら作業することを学んでもらえるように、興味のありそうな話を織り交ぜながら指導にあたりました。

全体の工程を意識しながら

細部に取り組もう

横山マイスターは、技能五輪全国大会で金賞を受賞した経歴をお持ちだとお聞きしました。技能を向上させるにあたり、どんな点が大切だとお考えでしょうか。

横山マイスターやはりまずは「反復練習」ではないでしょうか。初心者のうちはたくさん失敗もしますし、上手にできないのは当たり前なので、諦めずに何度も繰り返し練習して技能を身体に覚えこませることが大切です。私がコンテストなどの練習に励んでいたときは、過去に出題された問題を完璧にこなせるようになるまで、とにかく練習し続けました。そして練習時も毎回100点を出す気持ちで取り組む。本番ではなくとも普段からそうした意識を持つことが、技能を磨いていくには大切なのではないでしょうか。

生徒のみなさんも、「高校生ものづくりコンテスト」に向けて練習を重ねていらっしゃいますね。マイスターからはどのような指導を受けましたか。

小林コンテストは制限時間との勝負でもあるため、より効率よく作業ができる方法が無いか考えながら手を動かすように指導いただきました。例えば、部品を加工して取り付ける際、一つひとつ加工して取り付けるのではなく、加工は加工、取り付けは取り付け、と工程に分けて作業することで、格段に効率化できると感じました。

山本ハンマーを使う作業はまとめて行うことで時間短縮につながりました。もっと言うと、立ったり座ったりの作業を繰り返し行うのではなく、立ち作業はまとめて処理するなど、一つひとつの工程にかかる時間を減らし、どうすれば無駄が省けるかを意識するように丁寧に教えていただきました。これまではとにかく目の前の作業を終えることに没頭していたので、もっと大局を見ながら考えて作業することの大切さを学びました。

横山マイスター技能というのは、細部に宿るものだと思います。コンテストに限らず、実際の仕事でも、いかに大きな流れの中で自然な作業ができるかによってできあがりも変わってきます。重要なのは「効率」を追い求めるだけではなく、「考え」を巡らせること。思考の大切さを生徒のみなさんに感じていただけたら嬉しく思います。

「世の中を、未来を明るく照らす」

それが電工の仕事

マイスターの指導を受けた生徒のみなさんの今後の目標を教えてください。

山本今回、電工のプロである横山マイスターから一流のノウハウを教えてもらうことができ、とても感激しています。もっと電気の世界を知りたくなったので、卒業後は電気科のある大学に進学したいと考えています。

小林僕は高校卒業後、電工の仕事に就きたいと考えています。マイスターのご指導で感じた「電気が点く喜び」は忘れられない体験です。社会に出て人のためになる「電工職人」になれたら嬉しいです。

岡村直近の目標は、まずは「高校生ものづくりコンテスト」でいい成績を残すことです。これまでここにいる部活の仲間たちと技能を磨いてきたので、本番ではみんなで最大限の力を発揮できたらと思います。そして将来は電気工事の仕事に就けたらいいなと思っています。

桑原僕は2年生なので、将来のことはまだ考え中です。まずは、電気関係の資格に興味が出てきたので在学中にいろいろ挑戦してみたいです。

最後に、電工の技能を学ぶ若者たちに一言、お願いします。

横山マイスター電気は街の至るところで使われている、いわば暮らしの「ライフライン」です。私たち電工の職人が手がける仕事が、あらゆる人の日常を支えている側面も大きく、そうした大きなやりがいを感じられる仕事だと思います。一方で、安全に配慮した作業を心がけなければ重大な事故にもつながるということを肝に銘じ、大きな責任と大きなやりがいのある電工の仕事を志す人が増えてくれたら、私たちも嬉しく思います。ぜひ一緒に、世の中を明るく照らしていきましょう。